Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du mardi 18 septembre 2018 à 16h45

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Jeudi 18 septembre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition de Mme Dominique Thouvenin, professeure émérite de droit privé et de sciences criminelles

La séance débute à seize heures cinquante.

Mes chers collègues, dans le cadre de notre mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, nous accueillons cet après-midi Mme Dominique Thouvenin, professeure émérite de droit privé et de sciences criminelles, et par ailleurs membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) entre 2012 et 2016, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.

Les travaux de notre mission d'information abordent plusieurs thèmes au sein d'un large champ d'investigation, notamment le rythme de révision des lois de bioéthique, le don d'organes, la procréation, la recherche ou encore l'intelligence artificielle.

Vous aurez, madame, l'occasion de nous faire part de votre avis sur ces enjeux à l'occasion de votre exposé liminaire, avant que nous ne passions à un échange de questions et de réponses. Je précise que la présente audition est filmée et enregistrée.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir sollicitée afin de venir échanger avec vous sur ces questions auxquelles je m'intéresse depuis longtemps. Je vous précise que je suis professeure de droit privé et de sciences criminelles, mais certainement pas d'éthique : c'est bien à une juriste – jusqu'au bout des ongles ! – que vous avez affaire.

Peut-être serez-vous étonnés d'apprendre que je me propose, au cours de cette audition, d'effectuer un retour en arrière afin de tenir compte de la logique de construction des règles, dont le respect me semble particulièrement important lorsqu'on s'adresse au législateur. La façon dont le système législatif français s'est emparé des règles relatives à la bioéthique est à la fois originale et d'une très grande complexité, ce qui fait que, s'il est « bordé », le sujet n'est pas sans poser de nombreuses questions.

Je vais tout d'abord procéder à un bref historique, en commençant par rappeler que dans le terme « bioéthique », né aux États-Unis, le préfixe « bio » ne désigne pas la vie, mais la biologie. Ce terme est lié à ce que l'on appelle depuis de nombreuses années la biomédecine, ainsi qu'à la recherche. Il fait ainsi référence à de nouvelles pratiques, au départ médicales, mais se rapportant désormais à la recherche, qui suscitent des questionnements incessants, notamment en raison du fait que les progrès de la connaissance conduisent très rapidement à s'interroger sur leurs éventuelles applications techniques.

En France, les chercheurs se sont bien vite rendu compte qu'ils étaient soumis aux exigences nord-américaines, ne serait-ce que par le biais des contraintes attachées à la publication. Après la naissance du mot « bioéthique » aux États-Unis en 1970, il n'a fallu que quatre ans pour que les Français réagissent en créant le Comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; quant au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) – je cite sa dénomination in extenso car on oublie généralement les mots qui suivent le mot « éthique », ce qui me paraît problématique –, il n'a été institué qu'en 1983.

Dès le départ, le CCNE – auquel j'ai pris part à compter de 1986 – s'est interrogé sur les problèmes moraux liés à l'utilisation de la technique et à la remise en cause des représentations traditionnelles. Si la création de ce Comité a pu induire l'idée qu'il constituait la seule source d'inspiration légitime du contenu des lois et, qu'au fond, il suffirait de passer d'un récipient à un autre pour que le tour soit joué, les choses se sont avérées beaucoup plus complexes. Ainsi, il a fallu identifier les types de questions devant faire l'objet de lois. On en a déterminé trois, auxquelles on continue de se référer de nos jours : premièrement, les pratiques nécessitant un accès au corps humain pour en obtenir des éléments ou des produits ; deuxièmement, les pratiques nécessitant un accès au corps humain pour l'identification des personnes ou des maladies à partir de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ; troisièmement, les pratiques cliniques et biologiques intervenant dans le processus vital par la création d'embryons in vitro. Par ailleurs, il est apparu intéressant de pouvoir utiliser des données médicales personnelles dans un objectif de recherche.

Parmi les nombreuses règles structurant notre société, il en est une, consubstantielle aux pratiques médicales, qui veut que les médecins soient seuls à avoir la légitimité pour porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne – à la condition que ce soit dans son intérêt et dans l'objectif de la soigner. L'une des raisons pour lesquelles on a créé le CCNE, c'est que l'appareil de règles qui préexistait, notamment dans le code de déontologie, était très insuffisant dans la mesure où il avait été construit uniquement en fonction de cet intérêt strictement personnel – ce qui était tout à fait légitime. Or, la recherche a abouti à certaines découvertes qui ont permis de soigner des personnes à la condition de porter atteinte à l'intégrité physique d'autres personnes – n'y ayant, elles, aucun intérêt. Comme vous le savez, l'atteinte à l'intégrité physique correspond en droit français à l'infraction de « coups et blessures volontaires », voire d'« homicide volontaire ». Dans ces conditions, seul le législateur peut se prononcer sur la question de savoir dans quelles conditions exceptionnelles on peut accepter que l'atteinte à l'intégrité physique ne donne pas lieu à l'application de sanctions pénales.

Par ailleurs, tout ce qui a trait aux prélèvements identifiants renvoie à la vie privée, un domaine réglementé à la fois par le droit français et par le droit européen. Un certain nombre de ces prélèvements identifiants sont susceptibles de mettre en cause l'état des personnes, ce qui nécessite également l'intervention du législateur ; il en est de même de la protection des informations, qu'elles soient nominatives ou génétiques, et vous n'ignorez pas que, selon l'article 34 de la Constitution, tout ce qui a trait à ces questions relève du domaine de la loi. Il y a eu de longues discussions – elles sont toujours en cours – pour savoir s'il est vraiment nécessaire que ces questions relèvent de la loi. Pour ma part, j'estime que oui, pour des raisons d'ordre constitutionnel.

La première grande étape législative, qui remonte à 1994, a comporté un « découpage » des questions bioéthiques qui n'a pas été sans incidences sur la manière dont elles sont traitées. Les lois de 1994, dites « de bioéthique », mais dont l'intitulé ne comporte pas le mot « bioéthique », pour les raisons que vous savez, regroupent trois textes : le premier, qui porte sur ce que certains appellent les « principes généraux », a été intégré au code civil et préparé par le ministère de la justice ; le deuxième, qui porte sur les pratiques médicales directement concernées par ces évolutions, a été intégré au code de la santé publique et préparé par le ministère de la santé ; enfin, le troisième, qui concerne l'utilisation des données de santé dans un but de recherche, a modifié la loi « Informatique et libertés » de 1978.

Le fait que ces textes relèvent de trois grands corps de règles n'est pas sans poser certains problèmes : en particulier, cela nuit à la perception unitaire que l'on devrait avoir du dispositif législatif relatif aux questions de bioéthique – un problème qui ne se pose pas au Royaume-Uni ou au Canada, par exemple, où un Act unique comprend l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

Si les principes généraux contenus dans le code civil y figurent sous la forme d'énoncés rappelant un certain nombre de droits et de principes fondamentaux, leur raison d'être est bien de pouvoir construire des exceptions. En d'autres termes, pour valider la légitimité des nouvelles pratiques, il faut paradoxalement que des principes généraux aient pour fonction de supporter des exceptions.

On entend parfois employer, y compris au sein de diverses instances officielles – je pense à certains comités dont j'ai fait partie – le mot « don » pour désigner le transfert d'éléments d'un corps humain vers un autre. En la matière, ce terme me semble particulièrement mal choisi, puisque le code civil est très clair sur le fait qu'il n'existe aucun droit patrimonial attaché au corps humain, ce qui implique qu'une personne ne puisse céder quoi que ce soit de son corps, ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Je n'ai pas le temps de développer ce thème dans mon exposé liminaire, mais vous pourrez m'interroger à ce sujet si vous le souhaitez.

Le code de la santé publique contient des règles spécifiques relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, ainsi qu'à la procréation et au diagnostic prénatal. Initialement, ces règles faisaient l'objet, dans le code de la santé publique, d'un livre unique, où se trouvaient précisées toutes les règles relatives aux conditions de mise en oeuvre des activités exercées par les praticiens sur le corps des patients et les divers éléments qui le composent ou en sont issus. De ce fait, il n'y avait pas de différenciation entre les organes du corps et ses productions, par exemple le sperme.

Au sujet de l'embryon humain, dont le régime était réglé dans ce livre unique, M. Jacques Toubon a introduit par voie d'amendement, dans un projet de loi de 1992, un article proposant que la recherche sur les embryons surnuméraires soit possible. Le Sénat a cependant estimé qu'une telle autorisation était impensable et que l'on ne pouvait mettre sur le même plan les éléments du corps humain pouvant simplement être utilisés pour des transplantations et ceux de nature à permettre de faire vivre un enfant.

À l'occasion de l'examen de ce même projet de loi, les dispositions relatives à l'embryon humain, à tout ce qui est nécessaire pour faire un éventuel enfant et notamment à l'assistance médicale à la procréation, ont été transférées dans un livre spécifique du code de la santé publique, consacré à l'action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, l'enfance et la jeunesse ; dans le même temps, le Sénat a voté l'interdiction de toute recherche sur l'embryon. Ce cloisonnement, dont je ne fais qu'indiquer les conditions dans lesquelles il s'est opéré, sans me prononcer sur son bien-fondé, est toujours en vigueur.

Pour ce qui est du troisième texte, réunissant les règles relatives à l'utilisation des données de santé dans la recherche, il a en quelque sorte été perdu de vue après avoir été intégré à la loi « Informatique et libertés ».

Deux corps de règles permettent de ménager deux catégories d'intérêts qui se révèlent contradictoires : d'une part, ceux de toute personne, grâce aux droits subjectifs qui lui sont reconnus dans le code civil au titre du « statut du corps humain » ; d'autre part, ceux des personnes qui ont besoin de ces différents soins, définis par le code de la santé publique. Ainsi, l'intérêt d'une personne en attente de greffe est d'obtenir un greffon, tandis que la personne sur laquelle ce greffon pourrait être prélevé n'a pas d'intérêt à le fournir. Il était extrêmement important qu'une délibération politique et sociale permette de trancher cette question.

Compte tenu de la construction historique de la médecine, le médecin est focalisé sur l'intérêt de la personne qu'il soigne, ce qui est légitime et réconfortant. Cependant, je ne suis pas persuadée qu'il soit si simple d'avoir à gérer des intérêts contradictoires, et cette difficulté me paraît même constituer une question tout à fait centrale.

On me demande parfois ce qui a justifié de passer de trois lois de bioéthique à une seule en 2004. La raison en est simple : le législateur avait prévu, dans le texte de 1994 intégré au code de la santé publique – ce point n'est pas sans importance, car il montre que la loi de 2004 est focalisée sur les questions relatives aux pratiques médicales –, qu'il soit procédé au bout de cinq ans à une analyse rétrospective du texte. Si cette loi comportant des modifications extrêmement importantes n'est intervenue que dix ans après les textes de 1994, cela s'explique par l'apparition de deux éléments nouveaux, à savoir le clonage de la brebis Dolly en 1996 et l'identification des cellules souches embryonnaires chez l'homme en 1998, qui ont posé en des termes nouveaux les questions de la reproduction humaine et de la recherche sur l'embryon – des sujets extrêmement sensibles et donnant lieu à de vives discussions, notamment parce qu'ils font l'objet de conceptions et de valeurs qui ne sont pas nécessairement partagées par tous.

La loi de 2004, qui a unifié les règles gouvernant l'ensemble des pratiques médicales et de recherche dont l'objet est le corps humain en tant que ressource biologique et l'embryon en tant qu'entité biologique, a également créé l'Agence de la biomédecine, qui intervient dans le domaine de tout le vivant humain biologique, à savoir la greffe, la reproduction, l'embryologie et la génétique. On lui doit en outre un acte extrêmement important, consistant à avoir admis le changement de finalité du geste.

Selon les règles posées par les lois de 1994, un geste était légitimé afin de pouvoir obtenir un résultat correspondant à une pratique. Or, on s'est aperçu qu'il pouvait être intéressant de récupérer sur une personne faisant l'objet d'une opération des éléments du corps humain pouvant être utilisés au profit d'autres personnes. La loi de 2004 est venue dire qu'il était légitime que l'embryon puisse être utilisé pour la recherche. Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, la même loi a posé le principe d'une interdiction de la recherche, assortie de dérogations et d'un régime transitoire. L'espoir secret d'un certain nombre de personnes était que les nouvelles connaissances susceptibles d'être acquises au cours des cinq prochaines années seraient de nature à résoudre le problème éthique, ce qui était très illusoire.

L'échéance du régime dérogatoire et transitoire ayant été fixée à 2011, c'est au cours de cette année qu'a été votée la troisième loi de bioéthique, relative à l'assistance médicale à la procréation. La question s'est posée de savoir s'il fallait étendre la possibilité d'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, ou s'en tenir à la construction initiale ne visant qu'à répondre à la problématique de l'infertilité – comme vous le savez, c'est la seconde option qui a été retenue. Par ailleurs, le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines a également été maintenu, cette recherche n'étant autorisée qu'avec la loi du 6 août 2013.

J'ai lu le rapport du CCNE ainsi que celui du Conseil d'État et, en tant que juriste, j'ai été frappée de constater que certaines dispositions des lois de bioéthique n'ont en fait rien à avoir avec la bioéthique : je pense notamment à l'accompagnement de la fin de vie, aux problématiques liées aux rapports entre santé et environnement, ou encore à celles relatives à l'intelligence artificielle. La vraie question serait de savoir si, en la matière, il ne faudrait pas légiférer en se limitant aux questions de bioéthique proprement dites, ou au contraire légiférer sur les questions relatives à l'éthique en général – sans se focaliser sur l'aspect « biologique ». Cela dit, une telle question ne relève pas de mes compétences, mais uniquement de celles du législateur.

J'ai également pu noter que 44,8 % des contributions recueillies sur internet à l'occasion des États généraux de la bioéthique 2018 – organisés officiellement, comme le prévoit la loi – étaient relatives à l'accès des couples de femmes à l'assistance médicale à la procréation.

Si l'utilisation des big data en santé, qui donne également lieu à de nombreuses discussions, est limitée à la recherche tant qu'on reste dans le champ de la bioéthique, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle renvoie à la relation interindividuelle classique entre le patient et le médecin, si ce n'est qu'elle fait intervenir de nouvelles techniques.

En effectuant ce rappel de l'historique de construction des règles relatives à la bioéthique, j'ai voulu mettre l'accent sur l'aspect contraignant de ces règles, qui constituent une espèce de carcan dont le législateur ne peut se défaire que difficilement.

Nous vous remercions pour votre intervention, ainsi que pour l'invitation que vous nous faites à réfléchir sur l'aspect contraignant du cadre législatif existant.

Je souhaite approfondir un point que vous avez brièvement évoqué, à savoir la patrimonialité, notamment dans ce nouveau domaine que constitue la question de la protection des données personnelles, qui donne lieu à des interprétations et des conceptions très diverses. Aux États-Unis, les données personnelles sont considérées comme faisant partie d'un patrimoine négociable, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Avez-vous un éclairage à nous apporter sur ce point ? Nous souhaitons notamment savoir si vous estimez que nous devons défendre notre conception non patrimoniale des données personnelles avec opiniâtreté, ou si l'extension du champ de la patrimonialité aux données personnelles s'inscrit dans un mouvement inéluctable auquel il est vain de prétendre résister. Au-delà de cette question, nous aimerions vous entendre développer votre conception générale de la patrimonialité en matière de bioéthique.

À vrai dire, monsieur le président, je ne pense pas que la question se pose dans les termes que vous avez indiqués. Certes, les systèmes juridiques en vigueur en Europe d'une part, aux États-Unis d'autre part, sont tout à fait différents. Ainsi, selon le système européen auquel nous nous référons, les données personnelles ne font pas l'objet d'un droit de propriété. En 1977, lorsque j'ai soutenu une thèse portant sur « Le secret médical en droit français », l'idée selon laquelle le patient dispose d'un droit de propriété sur ses données commençait à se répandre. Or, il n'en est rien : la notion de propriété n'a aucunement vocation à s'appliquer en la matière. Le droit du patient sur ses données est un droit de type personnel, ne pouvant donner lieu à une négociation commerciale. Le problème ne se situe donc pas à ce niveau.

Ayant travaillé sur cette question dans le cadre d'un colloque organisé par le Conseil de l'Europe, je suis en mesure de vous dire que nous sommes surtout confrontés à une déterritorialisation des règles. Si une personne est en relation avec un médecin français sur le territoire français, les choses sont claires. Elles le sont moins dès lors que l'on utilise des objets connectés dans le champ de la santé – qui ne se limite évidemment pas à ce qui est relatif à la maladie –, car cela entraîne l'intervention des GAFA et l'application des règles du droit américain. De ce point de vue, nous avons loupé le coche, et je ne vois vraiment pas comment nous pourrions sortir de la situation actuelle.

Il subsiste cependant une vraie question, consistant à savoir si une personne désirant récupérer ses données sur le territoire américain dispose de la possibilité de le faire. Lorsqu'on utilise internet, on est très fréquemment amené à devoir confirmer les conditions d'utilisation de telle ou telle application, ce qui nécessite de reconnaître avoir pris connaissance des termes du contrat correspondant, donc d'avoir lu chacune des quelque cinquante pages de ce contrat… vous aurez compris que tout le problème est là.

Comme vous, madame, j'ai longtemps cru que le terme de « bioéthique » avait été inventé par un médecin américain au début des années 1970 – étant précisé que certaines règles d'éthique figuraient dans le code dit de Nuremberg, élaboré en 1947 dans le cadre du jugement des médecins nazis. Or, il a récemment été porté à notre connaissance qu'en 1927, un auteur allemand employait déjà le terme Bioethik pour désigner l'éthique des relations entre l'homme et le vivant – une notion très large à cette époque où la biologie n'était pas ce qu'elle est devenue. La notion de bioéthique a donc des frontières assez mal définies, selon qu'elle fait référence aux implications éthiques de la biologie ou, plus largement, à celles touchant à toutes les sciences du vivant.

Par ailleurs, je sais que vous êtes attachée à dénoncer un pouvoir de décision un peu excessif des médecins français, dans lequel d'aucuns voient la marque d'un certain paternalisme médical. Il est clair que l'on se dirige aujourd'hui vers une réduction de ce pouvoir et vers une appropriation par les patients de l'exercice du choix de leur destinée. Cependant, en dehors de la loi relative aux droits du malade, rien n'est actuellement organisé en vue de définir et de mettre en place de nouvelles règles, ce qui fait que l'on se trouve dans une situation intermédiaire peu satisfaisante, quels que soient les défauts de l'ancien système.

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nous avons besoin d'une loi en France, puisque notre système juridique diffère de celui, essentiellement jurisprudentiel, qui prévaut dans certains pays anglo-saxons. Cela dit, estimez-vous que cette loi a vocation à rester stable et ne faire l'objet d'analyses que lorsque se pose un problème particulier, ou au contraire doit donner lieu tous les cinq ans à une évaluation portant sur l'ensemble des questions relatives à la bioéthique, et aux révisions qui s'imposent ? Nous sommes pour notre part favorables à cette révision périodique, et estimons même qu'il conviendrait de mettre en place, au sein du Parlement, une instance permanente chargée d'effectuer des analyses et de présenter un rapport annuel – ce qui permettrait que les différentes structures compétentes en matière de bioéthique, notamment au niveau régional, ne se démobilisent jamais.

Par ailleurs, vous avez parlé de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Cette recherche est nécessaire en ce qu'elle porte sur des cellules différentes des cellules souches pluripotentes induites – en anglais induced pluripotent stem cells, soit iPS ou iPSCs –, à savoir des cellules adultes reprogrammées qui, contrairement, à ce que l'on a espéré un moment, ne peuvent se substituer aux véritables cellules souches embryonnaires. La recherche sur l'embryon est longtemps restée très bridée en France. Permise depuis 2013, comme vous l'avez dit, elle reste cependant soumise à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine, ce qui amène certains chercheurs à déplorer que le dispositif reste beaucoup plus contraint que dans d'autres pays présentant le même niveau de développement que la France : on entend parfois même dire que la recherche sur l'embryon humain est infiniment plus bridée que la recherche sur le nouveau-né humain. Cet état de fait se traduit par une absence d'amélioration, d'une part, des conditions de la procréation médicalement assistée (PMA), dont on sait qu'elle présente un pourcentage de réussite encore relativement faible, d'autre part, de la prévention de certaines pathologies de la mère et de l'enfant. Seriez-vous favorable à ce que soit permise une recherche sur l'embryon, qui pourrait se faire dans les mêmes conditions que celle actuellement pratiquée sur le nouveau-né, c'est-à-dire dans le cadre d'un système strict de protection et d'autorisation ?

Vous dites que le terme « don » vous paraît inapproprié, mais seriez-vous favorable à une autorisation de prélèvement d'organes ou de cellules de moelle osseuse en cas d'accord d'un donneur vivant, ou quand il n'y a pas de refus pour une personne décédée ?

Enfin, dans une étude récente, le Conseil d'État a indiqué que les modalités de filiation des enfants nés grâce à la PMA devraient être un peu différentes selon que ces enfants sont nés au sein d'un couple hétérosexuel ou au sein d'un couple de femmes homosexuelles. Si minime qu'elle soit, cette inégalité de traitement nous semble poser problème. J'aimerais connaître votre position à ce sujet.

Monsieur le rapporteur, je tiens à dire d'emblée que mon propos, quelle que soit sa franchise, ne vise pas à dénoncer, mais bien plutôt à tenter d'expliquer le système. Les médecins ont une très forte légitimité, à tel point qu'on peut parler de « normativité médicale » - et c'est pourquoi médecins et juristes peuvent ne pas très bien se comprendre. Je considère que c'est très important, très intéressant, et j'y reviendrai sans doute.

La première question était relative à la recherche sur l'embryon. L'état de notre législation sur ce sujet s'explique très clairement. J'ai écrit à ce propos, et je peux vous communiquer mon texte. À cette fin, j'ai repris tous les travaux parlementaires : j'attache en effet beaucoup d'importance à ce genre de lecture, qui permet de se rendre compte de ce qu'il en est.

La raison pour laquelle le Sénat a isolé toutes les règles ayant trait à la reproduction humaine, à commencer par l'embryon, est qu'on ne doit pas assimiler un embryon humain à un élément du corps humain, parce qu'il est destiné à devenir un enfant. La particularité de l'embryon est d'exister in vitro et non pas in vivo, et son extériorité a focalisé un certain nombre de fantasmes et de critiques.

Derrière cela, il y a toutes les conceptions que l'on connaît, qui sont discutées depuis le texte de la loi de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) : puisque l'embryon est un être en devenir, il ne devrait pas y avoir de distinction entre cet être en devenir et l'être humain. Mais je vous rappelle que du point de vue juridique, il n'y a d'être humain et de personne humaine qu'à partir du moment où cette personne est née : voilà le problème.

Il y a ensuite des représentations diverses et variées : en détruisant l'embryon, ce qui est effectivement le cas dans un certain nombre de recherches, on détruit l'enfant potentiel. Cela étant, nous sommes dans une démocratie et en l'occurrence, il n'y a pas d'obligations, mais des possibilités offertes aux couples. Et certains d'entre eux acceptent l'utilisation de leurs embryons par la recherche.

Je pense que l'intérêt de la dernière loi est d'avoir enfin autorisé la recherche sur l'embryon. En effet, la raison du choix politique des sénateurs d'abord, de la droite ensuite – car il y a eu des changements de majorité parlementaire au moment de ces lois de bioéthique – était claire : faire en sorte que la recherche apparaisse comme illégitime. Et l'enjeu, pour les chercheurs – que j'ai vu défiler, et dont je connais un certain nombre – était très important : dire d'emblée que la recherche est autorisée, c'est la légitimer.

Maintenant, quelles en sont les modalités ? Je suis incapable, parce que je n'ai pas établi de comparaison, de parler de la différence existant entre les modalités anglaises, qui sont effectivement très compréhensives, et les modalités françaises. Mais au moins a-t-on affaire à une autorisation.

Vous avez par ailleurs avancé l'idée que les recherches sur l'embryon pouvaient permettre d'améliorer les conditions de l'assistance médicale à la procréation. Puis-je vous suggérer de faire quelques modifications dans les derniers énoncés qui ont été votés, et qui sont d'une absurdité totale ?

Il se trouve qu'initialement existaient des dispositions relatives aux recherches et d'autres relatives aux études sur les embryons – la différence est que dans les recherches, on intervient sur l'embryon, et que dans les études, on ne touche à rien et on se contente d'observer. À l'occasion du vote de la loi de 2013, les dispositions relatives aux études ont disparu. Puis, à l'occasion du vote de la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation de notre système de santé, un député a proposé un amendement modifiant les dispositions relatives à la recherche sur l'embryon.

Je rappelle qu'en France, on distingue bien l'embryon de la personne humaine. Ce n'est pas le choix du législateur de bioéthique, ce sont des règles juridiques acquises depuis le code civil. C'est-à-dire qu'il n'y a de personne, juridique et humaine, qu'à partir du moment où un individu est né. Il n'existe qu'une exception, dans le cadre de la transmission des biens à cause de mort : si la femme est enceinte, on va postuler que cet enfant a une existence juridique et pourra donc revendiquer une partie de l'héritage à condition qu'il naisse vivant et viable. C'est la seule exception. Donc, on distingue bien la personne humaine qui est vivante, qui est née, de l'embryon humain.

Mais en 2016, dans l'article L. 2151-15 du code de la santé publique, on a ajouté un V ainsi rédigé : « Sans préjudice du titre IV du présent livre Ier, des recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon, ou sur l'embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation… »

Je précise qu'à l'époque, quand le texte a été voté, s'appliquaient les règles relatives aux recherches biomédicales. La loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi « Jardé », avait bien été votée en 2012, mais, pour des raisons liées à l'adoption du règlement européen sur les essais cliniques de médicaments, on était en stand-by. Aujourd'hui, s'applique un nouveau corps de règles, relatif aux « recherches impliquant la personne humaine ».

Comment peut-on imaginer sérieusement que, dans un énoncé d'ensemble de règles relatives à la recherche sur l'embryon, on puisse affirmer que des recherches impliquant la personne humaine, c'est-à-dire qui est née, pourront être réalisées sur des gamètes ? Cela ne va pas du tout ! Donc, les malheureux chercheurs, à commencer par M. Pierre Jouannet, que je connais bien et qui m'a demandé de l'aider parce qu'il n'y comprenait plus rien, s'arrachent les cheveux.

Il y a donc aujourd'hui : d'un côté la recherche sur l'embryon, qui relève de l'Agence de la biomédecine, et de l'autre ce « machin », que je ne sais pas nommer juridiquement, une espèce d'oxymore, intégré aux recherches impliquant la personne humaine, qui relève donc de l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé.

Il faut que vous fassiez quelque chose ! Ce n'est pas possible ! J'ai appelé Mme Laure Coulombel en lui demandant de m'expliquer, mais elle m'a répondu qu'elle ne comprenait pas non plus ! Malgré tout, nous comprenons bien l'une et l'autre que, lorsque l'embryon est transféré, il deviendra éventuellement un enfant. On sera alors en présence d'une femme enceinte. Or les dispositions juridiques qui s'appliquent à une femme enceinte font partie des règles impliquant la personne humaine.

Je suis prête à vous aider, si vous le souhaitez. Il faut absolument sortir de cette situation : c'est absolument n'importe quoi ! On mélange les règles impliquant les personnes humaines qui, comme vous et moi, sont vivantes, et celles qui s'appliquent à l'embryon.

Vous avez ensuite parlé d'un système de protection et d'autorisation. Je pense que l'on pourrait avoir des conceptions beaucoup plus souples. Pour avoir été membre du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, j'ai pu constater que les projets de recherche présentés devant l'Agence sont généralement impeccables, passés en revue par je ne sais combien de personnes. S'il faut lever des doutes, c'est à la fois sur la qualité du projet de recherche et sur la façon de procéder. Mais, évidemment, je ne peux vous faire part que de ma modeste expérience personnelle sur les sujets qui nous étaient présentés.

Vous envisagez de ne pas attendre cinq ans pour procéder à une réévaluation des questions de bioéthique. Je crois que c'est une bonne idée, d'autant qu'il vous suffit, en tant que législateur, de modifier le texte instituant ce rythme de cinq ans. J'ajoute que la périodicité actuelle donne lieu à un rituel, à une sorte de grand-messe, où tout le monde raconte la même chose, ce qui manque d'intérêt. En outre, un tel exercice est très coûteux, à une époque où le budget de l'État est contraint.

J'en viens aux modalités de filiation. Il n'est pas pensable que le statut juridique d'un enfant varie avec son mode procréation !

Rappelons au passage que la reproduction humaine ne peut pas être assimilée à la filiation. Les ethnologues et les anthropologues, qui ont fait des travaux remarquables sur ces questions, n'ont jamais confondu les deux. Et n'oublions pas que la France a dû s'incliner il y a quelques années devant les conclusions d'un arrêt extrêmement important de la Cour européenne des droits de l'homme, qui concernait la distinction alors faite entre les droits de l'enfant légitime, de l'enfant naturel et de l'enfant adultérin. En l'occurrence, à l'occasion d'un héritage, une jeune femme, enfant adultérine de la personne décédée, avait estimé qu'elle faisait l'objet d'une discrimination. La France a donc dû modifier sa législation : on ne différencie plus l'enfant légitime de l'enfant adultérin et de l'enfant naturel.

Je ne vois pas comment on pourrait, dans ce contexte, imaginer que les enfants issus de PMA, dont vous avez parlé, aient une filiation spécifique. Non seulement c'est impensable, mais compte tenu du fait que la France a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est juridiquement impossible.

Je terminerai sur les dons ou prélèvements d'organes.

En la matière, tous les textes, qui sont d'ailleurs très bien rédigés, légitiment des pratiques médicales, donc des gestes. Ce sont les médecins, plus précisément des chirurgiens, des spécialistes qui, compte tenu de leurs compétences tout à fait spécifiques, sont en mesure de prélever des organes. Dans une logique de droit pénal, en cas d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, c'est évidemment celui ou celle qui fait le geste qui pourrait être en difficulté. Voilà pourquoi l'énoncé est construit à partir de celui ou de celle qui fait ce geste. Cet énoncé a très peu changé depuis la première loi de 1976, qui décrit le prélèvement d'organes et en fixe les conditions juridiques. Ainsi, « le prélèvement d'organes sur une personne décédée est possible dès lors que de son vivant, la personne n'a pas exprimé de refus. »

Ce geste est donc bien un prélèvement. Et pour plusieurs raisons, cela ne peut pas être un don. D'abord, on ne peut pas faire parler les morts. Ensuite, contrairement à la présentation habituelle, ce n'est pas un consentement présumé, ne serait-ce que parce qu'en droit français, le consentement ne se présume pas. Le consentement suppose l'expression de la volonté. Et si la personne n'a rien dit, on ne sait rien de ce qu'elle voulait.

De quoi s'agit-il alors ? D'un droit d'opposition. Celui-ci est fondé sur l'expression de la volonté. Mais c'est aussi un système facilitateur pour celui qui doit faire la démonstration que la personne ne s'est pas opposée au prélèvement. Rares sont les personnes qui vont exprimer une opposition. On est donc autorisé à dire que lorsque la personne ne s'est pas opposée de son vivant, le prélèvement est licite.

Je vais vous livrer une anecdote. À l'époque, l'Établissement français des greffes, qui finançait un certain nombre de travaux de recherche, avait lancé un projet sur le thème du consentement présumé. J'avais donc présenté un projet, où je me proposais d'analyser les présomptions dans le système juridique français, et de vérifier si les conclusions tirées pouvaient s'appliquer au cas qui nous intéressait. J'ai donc repris tout le système juridique des présomptions qui figurent dans le code civil, et démontré qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une présomption, mais d'un droit d'opposition. J'ai ajouté qu'il serait judicieux de faire une communication réaliste auprès de la population française. En substance, on dirait : « Mesdames et messieurs, vous êtes titulaires du droit de vous opposer. Sachez que si vous ne vous opposez pas, un prélèvement sera possible. » Évidemment, ce genre de démarche n'est pas très « vendeur ». Mon étude est allée directement à la corbeille, sans avoir été publiée, alors que mon analyse était très complète et que je ne critiquais pas le système. Je disais simplement que l'on ne pouvait pas faire face avec réalisme à une situation, si l'on s'appuyait sur des arguments dépourvus de pertinence.

Les Suisses, avec lesquels j'ai travaillé un temps, distribuaient des documents qui étaient ainsi rédigés : « En cas de décès, j'autorise qui de droit à prélever sur mon corps tous les organes pouvant être transplantés. » C'est cela, la réalité. Certes, il s'agit là d'un consentement exprès. Mais on autorise un prélèvement, sans dire que l'on donne…

Les personnes se trouvent « engluées » dans un discours de générosité, alors que ce n'est pas un problème de générosité. Discutez avec certaines personnes, notamment celles de votre entourage : en fait, elles n'osent pas dire qu'elles trouvent horrifique qu'on aille prendre des organes, éventuellement les leurs, et que la famille y soit confrontée. C'est là-dessus qu'il faut travailler, pas sur la générosité. Sinon, encore une fois, on est à côté de la plaque !

L'accès au corps humain est réservé aux médecins dans le but de soigner un être humain. Vous constatez cependant que la recherche médicale vise un autre objectif car, comme vous le rappelez dans un de vos articles, « la médecine expérimentale vise la compréhension des règles du vivant, et non la guérison d'une personne unique en son genre ».

Notre modèle français de bioéthique est caractérisé depuis 1994 par le respect du corps humain. Le rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique élaboré par le CCNE rappelle par ailleurs l'attachement de nos concitoyens à ce principe.

Au-delà des problèmes spécifiques de la recherche, quelles sont les remises en cause du principe du respect du corps humain que vous identifiez aujourd'hui ? Dans quels domaines ce principe du respect du corps humain, et plus largement le principe d'indisponibilité du corps sont-ils les plus contestés ? Enfin, pensez-vous qu'il existe aujourd'hui un risque de commercialisation du corps humain, de ses éléments ou de ses produits en France ?

Merci, Madame, pour votre exposé. Vous avez pu vous exprimer à diverses reprises sur le terme « bioéthique » et sur ce que ce sujet veut dire dans notre société. Ainsi, alors que les domaines concernés sont sous-tendus par des valeurs contradictoires, la bioéthique « interroge sur l'acceptabilité sociale que les progrès rendent possibles. »

Si la pratique médicale se doit de respecter la dignité de l'individu, et elle le fait, elle doit aussi faire face à l'évolution rapide de la science, à celle des demandes et attentes des patients, mais aussi à la nécessité de conduire la recherche. Dès lors, en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires, comment pouvons-nous concilier tous ces points ? Pouvons-nous envisager voire proposer un encadrement différent de l'encadrement actuel ? Est-il souhaitable d'encadrer différemment ces recherches, de manière que le plus grand nombre de cellules soit utilisé pour la recherche, et pouvoir ainsi limiter, voire réduire à zéro le nombre de cellules surnuméraires qui sont appelées à la destruction ?

Madame Thouvenin, vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé entre 2012 et 2016, et je voudrais vous interroger sur les travaux qui ont été réalisés sur les thématiques de filiation et de procréation. En effet, le CCNE s'est autosaisi de la question de la PMA en 2013, et a prononcé son premier avis favorable à l'extension de cette pratique médicale aux couples lesbiens et aux femmes célibataires en 2017.

J'aimerais que nous puissions revenir sur la manière dont ont été conduits les travaux et sur le processus intellectuel, scientifique, philosophique, certainement un peu politique, qui a conduit le CCNE à émettre un avis favorable.

La première question qui m'a été posée porte sur le respect du corps humain. Je ne crois pas qu'il y ait de difficultés, à cet égard. Encore une fois, il y a toute une série de principes, qui sont à prendre au sérieux. Mais même si c'est paradoxal, qui dit principe dit exception.

J'ai relu un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, et j'y ai vu une certaine continuité : le Conseil exprime l'idée que l'État français est attaché à telle et telle valeur, mais qu'en même temps on peut admettre des exceptions, à condition de ménager la liberté des uns et des autres. C'est le cas pour l'interruption volontaire de grossesse : en aucun cas, une femme ne sera tenue d'avorter, et le médecin pourra faire valoir la clause de conscience.

Cette articulation revient de manière constante. S'agissant des prélèvements d'organes sur les personnes décédées et les personnes vivantes, les transactions d'intérêts se font de la façon suivante : lorsque la personne est décédée, on ne reconnaît qu'un droit d'opposition, ce que l'on ne fera pas si la personne est vivante. Et on ne pourra pas l'y obliger. Après, qu'elle soit l'objet, par exemple, de pressions intrafamiliales, c'est possible. Mais dans la construction juridique, on ménage toujours la liberté de la personne.

S'agissant de la recherche sur l'embryon, c'est la même chose. Aucun couple n'est tenu, lorsqu'il a utilisé certains de ses embryons pour avoir des enfants et qu'il n'en veut plus d'autres, de donner les embryons surnuméraires. Nous sommes dans une société libérale, où les positions sont diversifiées, et il n'est pas question d'obliger les uns ou les autres.

Je reviens à la question de Mme Janvier : oui, il y a bien un principe de respect du corps humain, mais on admet des exceptions, au nom des intérêts des autres.

C'est ainsi qu'on a pu critiquer un énoncé juridique figurant dans le code civil, et qui avait été repéré par M. Jean-François Mattei. Il s'agissait de l'article 16-3 du code civil, ainsi rédigé : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. » J'avais alors remarqué, un peu ironiquement, qu'effectivement les médecins étaient là pour soigner les personnes. En 2004, on a donc précisé : « ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». C'est extrêmement clair.

J'en viens au principe de l'indisponibilité du corps. Le corps humain ne fait pas partie du patrimoine d'un individu – constitué d'un actif et d'un passif. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas en faire le don. Car une transmission peut se faire à titre onéreux, mais aussi à titre gratuit.

Maintenant, je ne crois pas du tout que nous ayons à craindre des actes qui s'assimileraient à des achats d'organes. Vous l'avez bien compris, ces prélèvements sont de véritables interventions chirurgicales. Lorsque quelqu'un vient de décéder, que les conditions médicales sont remplies et que l'on peut procéder à des prélèvements de reins, du coeur, etc. plusieurs équipes sont mobilisées. Très sincèrement, si j'avais un problème rénal et que je connaissais quelqu'un de plus jeune, même si je lui faisais la proposition aberrante de lui acheter un rein, je ne vois pas qui pourrait réaliser le prélèvement. Mais bien sûr, je parle de la France. Clairement, dans d'autres pays, la situation est différente.

Madame Vidal, je ne vois vraiment pas ce qui empêcherait le législateur de modifier les règles de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et d'en élargir le champ. En effet, pour pouvoir utiliser des embryons, il faut l'accord du couple qui est à l'origine de ces embryons. On ne l'obligera pas à donner son accord. De la même façon, on n'obligera pas ceux qui considèrent qu'il ne doit pas y avoir de césure entre l'embryon, le foetus et l'être humain, à changer d'opinion.

Mais vous posez les termes d'un problème central auquel nous avons été constamment confrontés quand j'étais membre du CCNE. Deux positions s'affrontent. La première consiste à dire que depuis l'éternité, l'humanité a toujours fait d'une certaine manière, et que si l'on modifie la moindre parcelle de telle ou telle pratique sociale, la civilisation s'écroulera. Et bien évidemment, pour éviter que la civilisation ne s'écroule, on tente d'imposer son point de vue à tous les autres. La seconde position, plus compréhensive dans une société démocratique comme la nôtre, consiste à dire que l'on peut admettre des positions diversifiées, et que l'on n'obligera jamais quelqu'un à modifier son opinion ou son positionnement ; il n'est pas pensable de contraindre qui que ce soit au nom d'une représentation de la société qui serait immuable.

Cela me permet, M. Chiche, de vous répondre : que s'est-il passé lorsque le CCNE a réfléchi à l'extension de l'AMP ? Au départ, le CCNE avait été saisi de la question de l'autoconservation des ovocytes. Il s'est dit ensuite qu'il serait peut-être judicieux d'élargir le champ de sa réflexion.

Mais il y a eu deux temps : le temps où le Comité comptait en son sein des philosophes qui défendaient l'idée que, depuis le début de l'humanité, on avait toujours fait ainsi, et qu'il ne fallait rien modifier. Puis il y eut un changement avec l'arrivée de M. Jean-Claude Ameisen, qui a fait prévaloir une autre conception que je trouve bien meilleure.

Pendant longtemps, j'ai été assez critique vis-à-vis du Comité, qui prétendait faire de l'éthique tout en s'appuyant sur le droit pour expliquer que tout était interdit. D'une certaine façon, il transformait le droit en interdit, ce qui est tout de même assez bizarre. C'était une façon de conforter la position morale. Jean-Claude Ameisen a impulsé une autre idée : nous rendons compte de la diversité des positions dans la société, nous les exposons ; éventuellement, nous ne prenons pas partie ; éventuellement, nous disons que nous sommes favorables à certaines évolutions parce que, dans une société démocratique, il peut y avoir des positions diversifiées et que, dès lors qu'on ne va pas les imposer à l'ensemble de la population, c'est acceptable.

Ma réponse vous a-t-elle satisfait ?

Je fais partie de ceux qui ont beaucoup apprécié cette évolution : nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous sommes conscients que la société est traversée de contradictions qui peuvent être extrêmement violentes.

En ce qui me concerne, je suis toujours très étonnée qu'on puisse imaginer imposer aux autres ses propres conceptions. Évidemment, il y a des valeurs auxquelles l'ensemble de la société est attachée, comme, par exemple, la protection de la vie, avec laquelle on ne transigera pas. Mais au-delà, la diversité des positions me paraît, encore une fois dans une société démocratique, tout à fait acceptable.

Je vous remercie, madame la professeure, pour votre intervention et pour votre disponibilité.

L'audition s'achève à dix-sept heures cinquante-cinq.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 18 septembre 2018 à 16 h 45

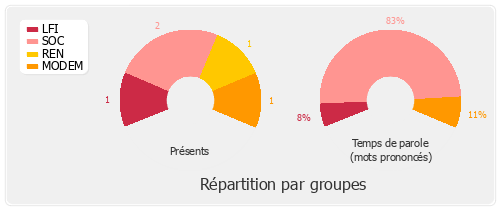

Présents. – M. Joël Aviragnet, M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, M. Guillaume Chiche, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Patricia Gallerneau, Mme Caroline Janvier, Mme Bérengère Poletti, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal

Assistait également à la réunion. – M. Thibault Bazin