Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du mardi 9 octobre 2018 à 10h45

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Mardi 9 octobre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, de Mme Vanessa Pideri, chargée de mission promotion de l'égalité et de l'accès au droit, et de Mme France de Saint-Martin, attachée parlementaire .

L'audition débute à dix heures cinquante-cinq.

Nous poursuivons le cycle d'auditions de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Nous recevons M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, accompagné de Mme Vanessa Pideri, chargée de mission auprès de la direction de la promotion de l'égalité et de l'accès au droit, et de Mme France de Saint-Martin, attachée parlementaire.

Le Défenseur des droits est une institution créée en 2011 et inscrite dans la Constitution. L'une de ses missions est de permettre l'égalité de tous dans l'accès aux droits. Dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique, la mission d'information est fréquemment confrontée à la question de l'égalité dans l'accès aux droits, notamment en ce qui concerne l'accès aux techniques d'aide médicale à la procréation (AMP).

Aussi souhaitons-nous connaître votre approche du sujet et, plus largement, sur la façon dont le Défenseur des droits aborde les questions de bioéthique.

Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, de m'accueillir. Nous avons bien sûr pris des positions sur ces questions et, dans la perspective de la révision périodique des lois relatives à la bioéthique, nous avons été entendus par la mission du Conseil d'État qui a remis son rapport au mois de juillet, et par le Comité consultatif national d'éthique (CNCE) dans le cadre de la vaste consultation qu'il a organisée – je pense en particulier aux États généraux de la bioéthique du printemps dernier. J'ai également, pour ma part, avant de venir m'exprimer devant vous, procédé à une consultation des trois collèges consultatifs du Défenseur des droits : le collège de défense et promotion des droits de l'enfant, le collège de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité et le collège de déontologie de la sécurité. Les personnes les composant sont désignées, vous le savez, par les hautes autorités. Les avis de ces collèges sont très utiles pour des décisions particulières ou sur des sujets plus larges, multiples, comme ceux que nous allons aborder.

Je reviendrai devant vous sur l'éventuelle ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA), puis sur l'autoconservation des ovocytes, ensuite sur la gestation pour autrui (GPA), enfin, si cela fait partie de vos sujets de réflexion, sur la fin de vie et les droits des malades.

En ce qui concerne la PMA, les techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP), pour reprendre l'expression du Conseil d'État, doivent-elles être réservées aux couples formés d'un homme et d'une femme ? On assiste à une augmentation significative des demandes de recours à l'AMP, si bien qu'on peut s'interroger sur la nécessité de faire évoluer la loi française, sur la législation de certains pays étrangers où se rendent des femmes pour bénéficier de ces techniques, enfin sur les évolutions de la médecine et de ses techniques.

Une sorte de consensus semble se dégager en faveur de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le Conseil d'État, dans son rapport de juillet 2018, a pris une position que je résumerai ainsi : le droit ne commande ni le statu quo, ni l'évolution, aussi l'ouverture est-elle possible. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé, contrairement aux commentaires qui en ont été faits, la décision prise le 3 octobre dernier par le même Conseil d'État pour rejeter une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Beaucoup ont considéré cette décision comme une pierre jetée par le Conseil dans le jardin de ceux qui souhaitent l'ouverture de la PMA. En réalité, cette décision sur ladite QPC est tout à fait en ligne avec la position ouverte, c'est-à-dire indifférente en droit, prise par le Conseil d'État dans son rapport de juillet et, d'autre part, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 28 janvier 2013, considère lui aussi que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général », concluant qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur. L'ouverture de la PMA exige donc une solution politique et non juridique puisque le droit permet d'adopter l'une ou l'autre position ; il revient au Parlement et au Gouvernement de décider.

L'avis 129 du CCNE insiste sur les changements de paradigme, sur les revendications d'égalité dans l'accès aux techniques de PMA et a conclu favorablement. Ainsi, selon le sondage réalisé pour le journal La Croix, six Français sur dix sont favorables à la PMA pour les couples de femmes alors qu'il n'y en avait pas un sur quatre en 1990.

Le Défenseur des droits, quant à lui, a pris position dans un avis donné au Sénat alors que Mme Tasca avait mené une mission d'information sur les évolutions possibles en matière de PMA et de GPA. J'avais alors souligné que la stérilité et le souhait de s'engager dans un projet parental n'étaient pas réservés aux seules femmes hétérosexuelles, la loi française autorisant d'ailleurs l'adoption par les couples homosexuels et les personnes célibataires. Un couple de femmes, comme une femme célibataire, peut avoir un projet parental, ces femmes peuvent donc adopter un enfant dès sa naissance, avant même qu'on leur refuse l'accès à la PMA. Se pose alors la question du projet parental au titre de l'égalité des projets parentaux, ainsi que celle de la liberté de procréer comme l'expression de l'autonomie personnelle. Pour toutes ces raisons, j'ai pris position en faveur de l'ouverture de la PMA. Il s'agirait, naturellement, de supprimer la condition de l'infertilité dans le texte de la loi.

Les questions juridiques, bien entendu, viennent ensuite et elles sont au nombre de deux : la filiation et l'accès aux origines.

En matière de filiation, le Défenseur des droits considère qu'il importe de garantir le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant. Je rappelle que nous sommes le mécanisme d'application, le mécanisme de suivi, en France, en tant que Défenseur des enfants, de la convention internationale des droits de l'enfant. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a autorisé l'adoption pour les couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels, qu'il s'agisse de l'adoption d'un enfant par les deux conjoints ou de l'adoption de l'enfant du conjoint. La loi reconnaît ainsi l'adoption sans distinguer le mode de conception de l'enfant. On peut toutefois noter que, depuis son entrée en vigueur, il existe des positions divergentes des juridictions quant à l'adoption d'enfants issus d'une PMA réalisée à l'étranger. L'évolution souhaitable des règles en faveur d'une ouverture de la PMA à toutes les femmes impliquera de nouvelles modalités d'établissement de la filiation. Aucun aménagement du droit à la filiation ne sera requis pour les femmes seules : le droit en vigueur permettra de répondre à ces situations. En revanche, une évolution du droit de la filiation est nécessaire pour les couples de femmes. Plusieurs scénarios d'évolution sont alors envisageables. Un tel changement en matière de filiation pourrait instaurer par ailleurs, pour la première fois en droit français, une dissociation entre les fondements biologiques et juridiques en prévoyant une double filiation maternelle.

Dans l'avis que j'avais donné en 2015, je proposais deux modalités de filiation pour garantir une sécurité juridique à l'enfant issu d'une PMA. La première formule est celle de la déclaration commune anticipée de filiation devant un notaire ou un juge avant la réalisation de la PMA. Cette modalité permettrait de recueillir le consentement du couple de femmes à la PMA avec tiers donneur et de prendre acte de l'engagement de chacune à établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant. Il faut pour cela modifier l'article 311-20 du code civil, ainsi que le proposait, en 2014, le rapport rédigé par Mmes Irène Théry et Anne-Marie Leroyer. Une seconde solution, que prévoit le droit belge, consiste en une filiation automatique qui permet à la conjointe de la mère de bénéficier d'une présomption de co-maternité pour l'enfant issu d'une PMA.

Seconde question juridique, après la filiation, l'accès aux origines, dont on débat beaucoup en ce moment. Il conviendrait d'abord de bien opérer la distinction entre levée de l'anonymat du don et accès aux origines, afin de ne pas entretenir la confusion entre origines personnelles et filiation, deux questions naturellement différentes. La loi prévoit que l'enfant mineur doué de discernement, avec l'accord de ses représentants légaux, ou bien le majeur, peut faire une demande d'accès à ses origines auprès du Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP). La levée de l'anonymat n'interviendra alors que dans l'un des cas prévus par l'article 147-6 du code de l'action sociale et des familles. L'accès d'une personne à ses origines, dans ces conditions, est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit : il s'agit de l'accès à une information.

Dans le cadre du droit positif en matière de PMA, l'identité du donneur doit rester secrète, le principe est celui de l'anonymat absolu, inconditionnel et irréversible. Cette interdiction est d'ailleurs assortie de sanctions pénales en cas de divulgation de renseignements permettant d'identifier le donneur ou le receveur. Or, si nous nous plaçons dans l'hypothèse que je préconise d'une évolution des conditions d'accès à la PMA, il serait nécessaire d'envisager des évolutions juridiques qui viseraient à ne pas créer une inégalité entre un enfant né sous X, qui peut demander la levée de l'anonymat de ses parents auprès du CNAO, et un enfant issu d'un don qui, selon la loi en vigueur, est toujours soumis au secret. Nombre d'enfants issus de PMA manifestent aujourd'hui, vous le savez, la volonté de pouvoir accéder à leurs origines. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à procéder à des tests ADN – à l'étranger puisqu'ils ne sont pas autorisés en France – pour retrouver leur donneur, cela en recourant à des intrigues dignes de romans policiers.

Pour nous, les évolutions juridiques sur le droit à la filiation devraient réaffirmer le principe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales qui protège le droit à la vie privée et familiale. À travers l'arrêt « Odièvre contre France », la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a précisé que ledit article 8 « protège le droit à l'identité et à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur ». Cet article rappelle que le droit d'accès à ses origines est avant tout une composante du droit au respect de sa vie privée. L'accès aux origines n'est pas seulement en lien avec la construction de l'identité, il peut avoir un retentissement sur le droit à la santé et le droit à être informé sur son état de santé. En 2016 d'ailleurs, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a recommandé à la France de « prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques ». La réflexion sur l'accès aux origines impose de ce fait une évolution du principe d'anonymat du don avec la question sous-jacente de la recherche d'un équilibre entre la quête d'identité de l'enfant et le respect de la vie privée du donneur.

Si je quitte le droit positif français, l'évolution actuelle en Europe et dans le monde, tend à une levée de l'anonymat des dons lors de la majorité de l'enfant – quelquefois d'ailleurs dès l'âge de seize ans, comme la Suède dès 1984. Toutefois, aucun des pays qui ont reconnu le droit d'accès à ses origines n'exige la communication à l'enfant de l'identité du donneur, laissant ainsi à l'enfant le choix de décider lui-même de connaître ou pas l'identité de son donneur. Le débat actuel est par conséquent centré, notamment après le dernier rapport du Conseil d'État, sur l'étendue de la levée de l'anonymat du donneur : levée totale avec un accès à l'identité du donneur – ce que préconise le Conseil d'État –, ou bien levée partielle avec un accès se limitant aux données non identifiantes – c'était la position du Conseil d'État en 2009.

Le CCNE a envisagé plusieurs modalités, la Fédération nationale des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) a fait des propositions et, pour notre part, nous souhaitons que toutes les dispositions prévoyant l'accès aux origines garantissent le respect de la vie privée. Nous sommes donc favorables à la mise en place d'un régime qui permettrait de combiner, d'une part, l'accès de tout enfant, lors de sa majorité, à des données non identifiantes et, d'autre part, la possibilité d'une levée totale de l'anonymat, à la demande de l'enfant majeur, avec un consentement du donneur qui serait recueilli au moment du don – il y aurait ainsi une sorte de rencontre de volontés entre le donneur et l'enfant. Cette position du Défenseur des droits est, en quelque sorte, synthétique.

Je terminerai ce point sur l'impact de l'ouverture de la PMA. Aucune étude n'est à même d'estimer précisément les nouveaux besoins en dons de gamètes engendrés par l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Au Royaume-Uni, il n'y a eu aucune chute des dons après l'entrée en vigueur de la loi qui a permis l'accès aux origines des enfants issus d'un don ; autrement dit, la publicité, la fin du secret n'a pas entraîné de chute des dons comme on aurait pu le penser. Reste que, de notre côté, si l'on ouvre la PMA à toutes les femmes, il est très difficile d'évaluer quel sera le besoin de gamètes exprimé et si on pourra le satisfaire. Mme Élise de La Rochebrochard, de l'Institut national d'études démographiques (INED), a écrit récemment dans la revue Santé et Population : « Avec l'adoption d'un modèle d'assistance médicale à la procréation plus en adéquation avec les valeurs actuelles de la société, qui prône de plus en plus la reconnaissance et l'égalité entre les familles dans leur réalité plurielle, il est probable que cela suscite de nouvelles vocations de donneurs. » En tout cas, si la loi est modifiée en ce sens, il faut lancer des campagnes d'information, comme cela a pu être fait pour les dons d'organe par exemple.

J'en viens au deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous : l'autoconservation des ovocytes. Je rappelle qu'actuellement elle est autorisée dans deux situations seulement. D'une part, la loi de 2004 relative à la bioéthique l'autorise pour les femmes souffrant d'une pathologie « susceptible d'altérer la fertilité » ou « dont la fertilité risque d'être prématurément altérée », et, d'autre part, la loi de 2011 a décidé, pour répondre à la pénurie des dons d'ovocytes en France, d'ouvrir, pour des raisons ici non médicales, cette technique, à condition qu'elle soit la contrepartie d'un don – vous faites un don d'ovocytes et vous avez le droit de conserver pour vous-même une partie de ces mêmes ovocytes. Il n'y a donc aucun droit général à l'autoconservation des ovocytes pour des raisons non médicales. La loi relative à la bioéthique ne fixe pas de limite d'âge, mais évoque l'âge de procréer.

Les travaux d'experts essaient d'éclairer cette notion floue. Un rapport de l'Agence de la biomédecine, remis en juin 2017, montre que l'âge limite retenu en Europe est des plus variables : il n'y a pas de règle générale commune parmi les pays européens. Ainsi, dix pays ont défini l'âge maximum où la femme peut procréer – de quarante ans aux Pays-Bas à cinquante ans en Grèce, en passant par quarante-cinq ans en Irlande.

Dans le cadre du dispositif en vigueur, c'est en fait l'expertise médicale qui tend à fixer une limite d'âge à quarante-trois ans, prenant en compte les risques de paternité et de maternité tardives, mais également l'intérêt de l'enfant à naître.

L'assurance maladie, pour sa part, a pris une décision en 2005 consistant à cesser de prendre en charge la fécondation in vitro le jour du quarante-troisième anniversaire de la femme. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas procéder à des interventions plus tardives ; seulement, elles ne sont pas remboursées et sont payées par les demandeurs. J'ajoute que cette décision de l'assurance maladie n'a pas fait consensus, des experts considérant qu'il fallait retenir l'âge de quarante-cinq ans, voire cinquante – le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a par exemple envisagé l'âge de cinquante ans.

Les demandes d'ouverture d'un droit pour toutes les femmes à l'autoconservation ovocytaire sans motif médical se sont multipliées afin d'apporter une réponse aux femmes qui souhaitent, pour diverses raisons, se prémunir des risques d'infertilité liée à l'âge. Aujourd'hui la plupart des institutions qui ont pris position sur ce sujet ont considéré que l'autoconservation ovocytaire de prévention n'apparaissait pas contraire aux principes de la bioéthique. Certains rappellent les risques liés à la méthode mais un consensus se dégage en faveur de l'autoconservation ovocytaire de prévention.

L'âge de la maternité ne cessant de reculer et les femmes qui consultent pour infertilité étant elles aussi de plus en plus âgées, l'autorisation de cette technique s'inscrirait dans un contexte social qui la rendrait pertinente. L'autoconservation ovocytaire de prévention peut être vue comme un moyen permettant de contribuer à émanciper plus avant les femmes des contraintes liées à l'avancée en âge, afin de leur permettre de choisir le meilleur moment pour procréer et de se libérer des conséquences de la dégradation de la fertilité féminine avec l'âge.

Notre position consiste donc à soutenir l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes à toutes les femmes sans raison médicale, dans le cadre d'une prise en charge financière par l'assurance maladie. L'autoconservation des ovocytes devrait être faite dans ces conditions, indépendamment du don car il faut bien constater que, du fait de la large priorité accordée au don, les chances pour les donneuses de conserver des ovocytes pour elles-mêmes sont quasi nulles. Ensuite, il serait nécessaire de fixer un âge socialement raisonnable pour l'autoconservation des ovocytes ; un encadrement devrait être ainsi prévu pour la limite d'âge. Le recours au don d'ovocytes permet de s'affranchir de l'âge des ovocytes mais pas de l'âge de la femme. Je pense donc que le législateur devrait fixer un âge. La discussion est naturellement ouverte. Enfin, il me paraîtrait logique de maintenir une cohérence entre les dispositions relatives à l'autoconservation des ovocytes et celles qui permettent de procéder à une PMA. Autrement dit, l'âge qui serait retenu devrait être homogène pour les deux opérations.

J'en viens à mon troisième point : la GPA. Le Conseil d'État, dans son rapport, considère que « la demande sociale est plus pressante, elle s'inscrit dans un environnement juridique plus favorable aux unions de couples de même sexe, ce qui a pu renforcer les aspirations de couples d'hommes à fonder une famille autrement que par la voie de l'adoption internationale, au demeurant particulièrement étroite ». Le Conseil souligne par ailleurs que « le débat sur la réforme de l'accès à l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas sans résonance sur le débat sur la GPA dont il est souvent dit qu'elle en serait le pendant pour les hommes ».

Je n'entre pas dans ce raisonnement, vous allez le voir, mais le Conseil d'État nous donne là un fond de tableau qui mérite d'être médité. Je m'exprimerai essentiellement sur le plan juridique tout en rappelant d'emblée que je demeure hostile à la légalisation de la GPA en France.

J'entends vous entretenir de la « réalité » à partir du fameux article 47 du code civil. J'évoquerai ensuite les différentes voies de droit qui existent pour établir la filiation, voies dont on pourrait utiliser l'une ou l'autre dans l'état actuel de la loi et de la jurisprudence.

Qu'est-ce que la réalité de la filiation ? Les règles relatives à la transcription des actes d'état civil étrangers sont régies par l'article 47 du code civil : pour qu'un acte puisse être transcrit, il faut notamment que les faits déclarés correspondent à la réalité. Or ceux qui interprètent le code civil donnent différentes acceptions à ce terme. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de cassation ont choisi comme interprétation la filiation biologique, tout simplement parce que la preuve à apporter est alors évidente. La réalité juridique, c'est-à-dire fondée sur le contenu de l'acte étranger et non sur la réalité biologique, est par ailleurs difficile à concilier avec le nécessaire maintien d'un ordre public qui interdit la GPA : cela impliquerait d'atténuer la portée du contrôle judiciaire des actes étrangers. Il existe aussi une réalité sociologique, fondée sur le lien entre l'enfant et un parent d'intention qui s'occupe de lui depuis sa naissance, mais cette notion est jusqu'ici peu opérante en droit et en pratique.

C'est la réalité biologique qui prévaut aujourd'hui, étant entendu qu'elle ne conduit qu'à la reconnaissance d'une filiation paternelle. Le principe mater semper certa est conditionne la filiation naturelle à l'accouchement, ce qui fait obstacle à la transcription de la filiation d'une mère d'intention n'ayant pas accouché. L'article 311-25 du code civil prévoit ainsi que « la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». C'est sur le fondement de ce principe traditionnel et de l'article 47 du code civil que la Cour de cassation a refusé, jusqu'à maintenant, de porter mention de la mère d'intention, qui n'a pas accouché, sur les actes de naissance transcrits dans les registres de l'état civil français. La Cour de cassation a fait prévaloir la réalité biologique dans ses arrêts les plus récents, notamment en 2017, comme l'avait également fait la Cour européenne des droits de l'homme dans des arrêts de 2014 : elle a seulement retenu la filiation biologique et ne s'est pas prononcée sur la filiation d'intention.

Je voudrais mentionner la position du professeur Anne-Marie Leroyer, qui est membre de notre conseil consultatif « Défense et promotion des droits de l'enfant » : elle considère que la position actuelle de la Cour de cassation « met en avant la primauté du biologique en droit de la filiation et crée une inégalité entre le père et la mère, en faisant peser la sanction du processus de GPA sur les femmes ». Le professeur Leroyer a réitéré cette analyse lors de la consultation des différents collèges du Défenseur des droits le 24 septembre dernier.

Par ailleurs, on peut considérer que la lecture actuelle de l'article 47 du code civil cesse d'être pertinente si la mère d'intention a fait don de ses ovocytes et que ceux-ci ont été utilisés pour la fécondation in vitro précédant la gestation pour autrui : la « mère porteuse » porte alors les ovocytes de la « mère d'intention ». Celle-ci, dans cette hypothèse, est la « mère génétique ». Au regard de la prééminence du biologique qui semble se dégager des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, le principe « mater semper certa est » pourrait-il, dans un tel cas, faire obstacle à la transcription intégrale d'un acte d'état civil étranger ? La réalité génétique ne coïnciderait pas, en effet, avec la réalité de l'accouchement, qui est la solution retenue dans le droit français.

Le troisième élément est la réalité juridique, à laquelle a fait référence un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Nantes dont on parle peu alors qu'il tend à contourner la stricte application du principe mater semper certa est en faisant prévaloir une interprétation audacieuse du code civil. Ce tribunal a considéré que le fait que soit mentionnée sur l'acte de naissance une mère qui n'a pas accouché « ne saurait justifier à lui seul le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle qui est la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance et qui correspond à la réalité juridique », au sens de l'article 47 du code civil. Le TGI de Nantes a fait prévaloir la réalité juridique, et non pas biologique, en considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant « suppose également de pouvoir bénéficier de la protection et de l'éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et affectifs, ainsi que de la continuité de la communauté de vie effective et affective qu'il partage avec ses parents et, enfin, d'avoir un rattachement juridique tant à l'égard de son père que de sa mère, lui permettant son intégration complète dans sa famille et l'inscription sur le livret de famille de ses parents ». C'est un raisonnement auquel je serais prêt à souscrire entièrement, en tant que Défenseur des droits, mais vous savez que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, qui a fait application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.

Il existe aussi une réalité sociologique, mais elle a pour l'instant des effets juridiques limités en droit français : sa reconnaissance est conditionnée à des procédures aléatoires et difficiles à mettre en oeuvre. Dans une décision du 23 novembre dernier, j'ai fait valoir que la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu par un obiter dictum, dans une affaire de contestation de paternité ne concernant pas des enfants issus d'une GPA, qu'au-delà du délai de forclusion de cinq ans prévu par le code civil la prééminence de la vérité biologique ne pouvait être invoquée, ce qui fait alors prévaloir la réalité sociologique. Peut-on transposer cette idée ? Je pose en tout cas la question, depuis des années, d'une filiation complète pour les enfants nés d'une GPA, et on voit aujourd'hui que d'éminents juristes s'interrogent aussi. L'assemblée plénière de la Cour de cassation, allant à l'encontre de son avocat général, a ainsi adressé une demande d'avis consultatif à la CEDH le 5 octobre dernier – elle a fait application, pour la première fois, du protocole n° 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui autorise les cours suprêmes, c'est-à-dire, en France, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État, à poser une question préjudicielle à la Cour de Strasbourg, ce protocole étant entré en vigueur le 1er août dernier.

Dans sa saisine, la Cour de cassation a posé les questions suivantes. Tout d'abord, « en refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un État-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ? » C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Par ailleurs, « dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? ». En d'autres termes, la procédure actuelle est-elle suffisante ou non ? Le questionnement de la Cour de cassation ouvre des perspectives très importantes, et c'est dans ce cadre que les décisions politiques du Gouvernement et du Parlement doivent se situer. Il me paraît très important que votre mission d'information se penche sur ce sujet.

J'en arrive à la question des voies de droit pour l'établissement de la filiation dans le cas de la GPA. Il existe à l'heure actuelle quatre possibilités dont je présenterai les avantages et les inconvénients. Le législateur pourrait aménager l'une de ces voies de droit, à moins qu'il ne décide d'en créer une nouvelle qui serait spécifique à la GPA.

Une première solution consisterait à interpréter l'article 47 du code civil en reconnaissant, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, le statut juridique des parents d'intention tel qu'il est inscrit dans l'acte de naissance étranger. Cela correspond à la décision du TGI de Nantes que je viens de présenter. C'est une position qui ne me paraît pas dénuée de bon sens, je l'ai dit, mais elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a été rappelée par la cour d'appel de Rennes lorsqu'elle a infirmé la décision du TGI de Nantes.

Autre solution, si la filiation n'est pas établie par l'acte de naissance, elle peut l'être par un acte de reconnaissance, conformément à l'article 316 du code civil, lorsque la présomption de paternité a été écartée ou bien lorsque la mère n'est pas mentionnée dans l'acte de naissance. La reconnaissance peut avoir lieu préalablement ou postérieurement à la naissance par le père, la mère ou par les deux. C'est un acte juridique de notoriété qui est unilatéral : il n'engage que son auteur. L'avantage est qu'il s'agit d'une simple démarche administrative. L'inconvénient est que la reconnaissance doit être exempte de tout vice – elle doit notamment être conforme à la réalité – sous peine de nullité. Cela implique de reconnaître comme licite un acte étranger où figurent deux parents qui sont distincts de la mère porteuse, et donc de faire prévaloir la réalité juridique par rapport à la réalité biologique : on se heurte alors au principe mater semper certa est. Je rappelle aussi, en ce qui concerne les couples homosexuels, qu'une double reconnaissance paternelle n'est pas possible actuellement.

La troisième solution est l'adoption plénière par le parent d'intention. Le lien de filiation est alors assuré à son égard, l'intérêt de l'enfant est garanti par une voie juridictionnelle, et l'on concilie les impératifs en présence, à savoir le respect de l'ordre public – l'interdit de la GPA en France – et la nécessité de conférer un statut à l'enfant. Par ailleurs, l'adoption plénière est irrévocable : elle fait disparaître toute autre filiation. Cette solution est naturellement séduisante, mais elle crée un décalage dans le temps très important en matière d'établissement de la filiation entre le parent biologique et celui d'intention, qui doit attendre la fin de la procédure d'adoption. Cela peut avoir des conséquences très négatives pour l'enfant en cas de décès d'un des parents ou de séparation. C'est ce qui a été reproché à la solution de l'adoption, qui est possible dans l'état actuel du droit – c'est la voie retenue jusqu'à présent. Autres difficultés, il y a une atteinte à la liberté individuelle car il faut être marié, l'autre parent peut refuser son consentement, et enfin les décisions de justice sont encore incertaines dans ce domaine : la Cour d'appel de Paris a récemment ordonné une adoption plénière par le conjoint du père d'un enfant – il s'agissait d'un couple de deux hommes – mais le TGI d'Évry a rendu une décision discordante le 4 septembre 2017. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recours à la GPA à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né de cette procréation si les conditions légales de l'adoption sont réunies et que celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le Conseil d'État a récemment estimé que la solution actuelle, c'est-à-dire l'adoption, « semble respecter un équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le souci du maintien de l'interdiction de la GPA » – sous réserve, toutefois, des inconvénients que sont l'incertitude et la durée de la procédure.

Une quatrième voie a été récemment évoquée, notamment lors de la consultation que j'ai organisée : la possession d'état. Elle permet d'établir l'existence d'un lien de filiation et de parenté entre un enfant et un parent qui se comportent comme tels dans la réalité, même en l'absence de lien biologique. Il s'agit d'une notion juridique très ancienne, qui remonte au droit romain. La possession d'état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge. Elle doit être à la fois continue, paisible, publique et non équivoque. L'avantage de cette solution est qu'elle rejoint la réalité sociologique, qui constitue un facteur d'établissement de la filiation à l'égard d'un parent de fait. Elle a aussi pour intérêt de rétroagir au jour de la naissance de l'enfant, à l'inverse de l'adoption. Par ailleurs, il n'y a pas de condition liée au mariage. Le caractère non équivoque de la possession d'état tient à l'absence de doute sur le lien entre l'enfant et le parent de fait. Certains commentateurs estiment que ce critère pourrait faire l'objet d'une appréciation plus favorable par le juge.

Les inconvénients sont que la possession d'état ne doit pas être établie de manière frauduleuse et qu'elle doit être « paisible », comme le dit le code civil : l'octroi d'un certificat de nationalité française, d'une carte nationale d'identité et d'un numéro de sécurité sociale ne serait probablement pas considéré, à l'heure actuelle, comme suffisant face à l'interdiction de la GPA en droit français. Par ailleurs, la possession d'état doit s'appuyer sur des faits habituels et elle doit être continue. Le délai n'est pas fixé par la loi dans ce domaine, contrairement à celui de la nationalité, où il faut attendre cinq ans. L'absence de délai légal pour faire établir la filiation à l'égard du parent d'intention renvoie à une appréciation judiciaire, ce qui place l'enfant dans une situation d'insécurité juridique. Au Canada, la jurisprudence a retenu un délai compris entre seize mois et deux ans. En France, les actes de notoriété sont délivrés par les juges d'instance, et il risque d'y avoir autant de positions qu'il y a de juges. Il faut également souligner que la possession d'état a des effets juridiques révocables : on peut la contester dans un délai de dix ans. Enfin, je rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation exclut cette voie de droit, du fait de l'existence possible d'une fraude : dans les hypothèses dont nous parlons, la Cour considère que la possession d'état n'a pas de caractère paisible et qu'il existe un doute. J'évoque néanmoins cette piste, car des juristes sérieux l'ont envisagée.

Je terminerai mon intervention en traitant des questions relatives à la fin de vie, dans l'hypothèse où votre mission d'information et le projet de loi les aborderaient.

Permettez-moi de préciser que cela ne fait pas partie des travaux de notre mission d'information.

Merci pour votre exposé liminaire. La GPA et la question de l'établissement de la filiation méritent de tels approfondissements, même s'ils sont assez techniques. Ce sont des sujets sur lesquels nous devons travailler.

Vous avez évoqué un consensus sur l'ouverture de l'AMP en faisant état de différents avis, mais vous n'avez pas fait référence aux États généraux de la bioéthique, qui se sont plutôt traduits par une opposition à une telle évolution. Ceux qui sont contre cette ouverture se sont mobilisés, mais il ne tenait qu'à ses partisans de se manifester aussi… Les travaux des États généraux ne font-ils pas partie des opinions à prendre en compte sur ce sujet ?

S'il y a une ouverture de l'AMP, on va supprimer le critère de l'infertilité pathologique pour les couples de femmes et les femmes seules. Est-ce à dire qu'il faudrait aussi lever cette condition, au nom de l'égalité, pour les couples de sexe différent ? Le président du CCNE nous a dit qu'il n'était pas de cet avis. On peut être favorable à une évolution, pour des raisons d'égalité, mais cela aurait un certain nombre d'impacts qui n'ont pas été complètement évalués.

Les États généraux ont permis d'exprimer des opinions ; c'était leur but et il faut en tenir compte. Le CCNE a récemment publié un rapport, qu'il a transmis au Gouvernement. Pour ma part, je retiens ce que je vois et ce que je sens : vous savez que le Défenseur des droits est une sorte de sismographe de la société. C'est en ce sens que j'ai déclaré que, par rapport à la situation qui prévalait il y a dix ans, nous allons vers une forme de consensus. J'ajoute que les opinions contraires à l'ouverture de l'AMP comptent autant que celles qui lui sont favorables, cela va de soi.

Nous n'avons pas mesuré toutes les conséquences potentielles, c'est vrai, mais je ne pense pas que l'on puisse maintenir la condition d'infertilité pour les couples hétérosexuels si on la supprime pour les autres. Sur ce point, je crois donc qu'il faudrait revenir sur la loi de 2004.

La plupart des pays européens qui ont ouvert le mariage aux couples homosexuels ont simultanément, voire préalablement, permis aux couples de femmes et aux femmes seules d'avoir recours à la PMA. Comme vous l'avez dit, il y a une certaine logique. Je m'interroge surtout sur les droits des enfants nés d'une PMA en France ou à l'étranger ou d'une GPA à l'étranger, en particulier sous l'angle de la transcription des actes de naissance. Tout le monde a le sentiment qu'il reste beaucoup à faire pour donner des droits égaux aux enfants : il ne paraît pas raisonnable que certains d'entre eux aient des droits restreints, notamment en termes de filiation, de nationalité et de succession, en raison des conditions spécifiquesde leur procréation. Il semble quelque peu déraisonnable de faire peser sur l'enfant une forme de pénalité. Vous avez souligné qu'on en fait peser une sur la femme dans le cas des GPA réalisées à l'étranger, mais c'est également vrai pour l'enfant, ce qui n'est pas moins choquant.

En ce qui concerne la filiation, vous avez évoqué non seulement la possibilité d'une déclaration commune anticipée, selon des modalités qui ont été décrites par Mme Irène Théry et qui supposeraient une modification du code civil, mais aussi l'hypothèse d'une filiation automatique, avec présomption de maternité. Vers quelle solution votre préférence va-t-elle ? Sur le plan pratique, quelles modifications faudrait-il apporter aux textes en vigueur ? J'ajoute que la filiation d'intention devrait prévaloir sur la filiation biologique, même si ce n'est pas facile à transcrire en droit : on admet de plus en plus volontiers que la mère et le père sont ceux qui prodiguent éducation et amour, qui démontrent leur intérêt pour l'enfant, et non pas ceux qui ont donné tel ou tel gamète. Au demeurant, il n'est plus question de « mère porteuse » dans la plupart des pays, mais de « femme porteuse », ce qui est assez significatif.

Ma deuxième question porte sur l'accès aux origines. Je serai très rapide concernant cet accès à des informations non identifiantes, ainsi qu'à un éventuel accès au donneur, si ce dernier est d'accord au moment du don.

Qu'en sera-t-il de façon rétrospective, pour tous les donneurs ayant déjà donné, même si le produit est utilisé après la modification de la législation ? Préconisez-vous de leur demander s'ils souhaitent donner des indications pour répondre aux éventuelles demandes des enfants ? Bien entendu, cela ne pourrait se faire qu'avec leur accord, puisque leur don s'est fait sous le régime de la législation actuelle. Mais c'est un point important, et nous avons été surpris, en auditionnant les CECOS, d'apprendre que certains donneurs étaient perdus de vue. Cela nous paraît un peu étrange, et il faudrait prévoir des mesures pour l'empêcher car lorsqu'il y a des problèmes génétiques graves à révélation tardive, survenant à trente, trente-cinq ou quarante ans, et pouvant être mortels en milieu de vie, il est dommage que l'enfant ne puisse pas bénéficier des informations qui lui permettraient de recevoir les traitements à même de retarder la révélation d'une maladie génétique.

Enfin, quelles questions sont posées pour l'accouchement sous X ? Pensez-vous qu'il faille le conserver en l'état, ou le modifier, comme le demandent certaines associations ?

Je n'ai pas de position sur l'accouchement sous X, je n'en prendrai pas devant vous. Mais la question se pose légitimement dès lors que l'on admet l'accès à des renseignements pour la PMA.

Quant à la situation des donneurs sous l'ancien régime juridique, la position idéale, et juridiquement impeccable, consisterait à recueillir leur consentement à titre rétrospectif. Mais comme vous venez de le souligner, cela peut être extrêmement difficile en pratique. D'une part ce serait une opération gigantesque, des dizaines de milliers de fichiers et de personnes devraient être retrouvés. Et j'ai lu qu'il y avait des insuffisances, des pertes. Ma position est claire : on ne peut pas appliquer la nouvelle loi aux donneurs passés sans recueillir leur consentement.

Sur le premier point, une analogie, qui ne doit pas être prise au pied de la lettre, résume bien le fond de ma pensée. Il faut faire pour ces enfants ce qui a été fait dans les années 1960 pour les enfants naturels. Il n'y a pas plusieurs catégories d'enfants en fonction de la méthode ou de la voie qui a permis leur naissance, quelles que soient les personnes qui ont pris part à ce processus de reproduction.

Dès lors, la solution belge de la présomption est la plus élégante, la plus cursive, mais au vu de nos principes juridiques, c'est celle qui nous fait faire le saut le plus considérable. Le Défenseur des droits, qui se contente d'appliquer le droit positif, met en avant le fait que pour le législateur, la solution consistant à aligner complètement le statut des enfants et de retenir la présomption serait la plus efficace, mais est-ce que le législateur français veut à ce point modifier les principes de la filiation ? Je ne peux me prononcer sur ce point, comme je vous le disais, le spectre juridique sur ces questions est aujourd'hui très ouvert. Et les responsables politiques doivent se prononcer en conscience, on a toujours considéré que les questions de bioéthique étaient des questions de conscience. Cela a été ainsi dans la plupart des groupes politiques, et je pense que c'est toujours le cas. Aujourd'hui, le droit apporte des solutions, entre lesquelles chacun choisit. Le Défenseur des droits n'est pas un porteur de morale, c'est un porteur de droit.

Monsieur le Défenseur des droits, je souhaite avoir votre avis concernant les enfants nés de dons anonymes qui souhaitent accéder à leurs origines. De l'avis de certains d'entre eux, l'accès aux origines ne devrait pas s'arrêter aux seules fiches identifiantes ou médicales, mais plus qu'un simple dossier qui leur serait transmis, ces enfants revendiquent un droit à rencontrer physiquement le donneur pour pouvoir échanger avec lui.

Pour eux, cet homme, sans être leur père, n'a pas seulement un rôle dans leur conception, mais également dans la construction mentale de ce qu'ils sont. Par ailleurs, la multiplication des tests ADN accessibles au grand public permet déjà à certains enfants de faire connaissance avec leur donneur, sans que cette entrevue ne soit encadrée, et entraîne parfois des situations douloureuses qui peuvent être amenées à se reproduire à grande échelle, avec un impact parfois redoutable sur la famille même du donneur. Comment pourrions-nous encadrer ces entretiens ? Et que faire pour les dons qui ont été faits avant une éventuelle réforme de la loi ? Comment pourrait-on organiser ce genre de rencontres ? Est-il envisageable que la connaissance des origines intervienne plus tôt, vers quinze ans par exemple, au lieu des dix-huit ans que vous préconisiez tout à l'heure ?

Monsieur le Défenseur des droits, vous avez parlé d'indifférence en droit et de l'avis du Conseil d'État du 3 octobre. L'ouverture de la PMA exige une solution politique, et non pas juridique, car le juridique permet les deux solutions. Rien à voir avec un éventuel étendard d'égalité des droits.

Vous avez dit que six Français sur dix étaient favorables à la PMA, mais quelle était la question ? Car nous savons que la question induit la réponse si vous demandez : « êtes-vous pour l'égalité des droits », la réponse sera « oui ». Si vous demandez : « êtes-vous pour les enfants sans père ? », la réponse induite risque d'être « non ».

Si je comprends bien, nous sommes en train de réfléchir s'il faut ouvrir la porte à la conception d'êtres humains sans échange, lien, union, rencontre, uniquement grâce à la science et à la technique. Est-ce une société désirable et souhaitable ?

Ma première question porte sur l'usage des données personnelles. Vous n'en avez pas fait état, mais peut-être y avez-vous réfléchi ? À l'heure du tout numérique, à l'heure où des algorithmes de plus en plus élaborés viennent régir de nombreux pans de notre société, l'utilisation de ces données récoltées massivement devient incontournable. Les algorithmes seuls ne suffisent pas, il convient de les nourrir avec un certain nombre de données. Ces données peuvent avoir un caractère personnel, voire confidentiel.

Quel est votre avis sur l'emploi de plus en plus répandu du big data, et les tentations que certaines compagnies d'assurances pourraient avoir d'utiliser ces informations pour optimiser leur activité ?

Ma deuxième question porte sur l'autoconservation des ovocytes. Vous soutenez cette proposition, et vous avez insisté sur la suppression de l'obligation de don inscrite dans la loi de 2011, et la nécessité de fixer un âge raisonnable, en cohérence avec la PMA. Aujourd'hui, la réglementation évoque uniquement un âge raisonnable pour procréer. Quel est votre avis sur ce seuil ?

Vous insistez sur la nécessité d'abroger la loi de 2011 qui impose le don qu'en est-il de la loi de 2004 ? Devons-nous maintenir l'autorisation de conservation ovocytaire en lien avec des pathologies ?

La demande des personnes nées de PMA est tout à fait digne d'intérêt et légitime. Effectivement, la situation que vous avez décrite se retrouve souvent. La réponse à cette demande qui consiste à connaître la personne du donneur, ne peut se trouver que dans l'organisation du consentement à l'origine. La proposition que j'ai faite est une sorte de compromis, et ne va pas jusqu'à la connaissance de l'identité des personnes. Mais si le législateur allait jusque-là, plus encore que pour l'accès à des éléments non-identifiants, il faudrait que le consentement du donneur soit recueilli dès le départ, et de manière très explicite et très informée. Si, évidemment, la personne née de PMA est concernée, celui qui a permis de donner la vie l'est tout autant.

Quant à la proposition de fixer l'âge à seize ans au lieu de dix-huit, la question peut être discutée, je n'ai pas de position préétablie.

Madame Thill, les questions que vous avez posées sur la procréation artificielle ne sont pas liées au débat actuel. Depuis 1989 et le premier rapport du Conseil d'État sur ces sujets, ces questions sont posées. La loi de 1994 a tranché dans un certain sens, les révisions des lois de bioéthique depuis vingt-cinq ans ont confirmé ces choix sans remettre en cause l'utilisation de ces techniques. La question est de savoir quelles personnes peuvent utiliser ces techniques, et s'il faut les réserver à certaines personnes.

La position que j'ai eue l'occasion d'adopter, est que la loi française autorise l'adoption par les couples homosexuels et les personnes célibataires. Un couple de femmes, comme une femme célibataire, peut donc avoir un projet parental. Ces femmes peuvent ainsi adopter un enfant dès sa naissance, alors même qu'on leur refuse l'accès à la PMA. Il ne s'agit pas d'une égalité en droit, mais de l'égalité face à la possibilité de mener, dans la société, des projets parentaux, ainsi que dans la liberté de procréer comme élément de l'autonomie personnelle, étant entendu que la question que vous avez posée sur l'égalité pouvait aussi se poser lors du débat sur le mariage. La position du Défenseur des droits n'est pas de considérer qu'il existe des différences qui n'autorisent pas l'égalité.

Monsieur Mbaye, je ne me suis pas prononcé sur les données, mais j'ai abordé cette question dans l'avis que j'ai rendu au CCNE. Nous avons beaucoup d'inquiétudes concernant les dérapages dans le domaine des données personnelles, particulièrement dans la santé. Nous sommes très préoccupés par ces questions, et je serai sûrement amené à rendre un rapport au mois de décembre sur les excès de la numérisation et de la dématérialisation. Il portera plutôt sur les difficultés des usagers dans leurs relations avec les services publics, mais j'aurai aussi l'occasion d'aborder ces questions. Nous devons utiliser les ressources juridiques actuelles, d'une part le règlement général sur la protection des données, mais aussi la loi française, qui est plus restrictive en l'état actuel des choses, et elle doit le rester.

Bien entendu, il existe par ailleurs des pressions des professionnels sur ces sujets, y compris des services hospitaliers, qui considèrent ces nouvelles technologies comme des instruments de progrès. Mais nous devons faire extrêmement attention. La loi française, avec le rôle qu'elle attribue à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), est une formule assez satisfaisante pour l'instant. Peut-être faudra-t-il la renforcer ? Le projet de loi risque en tout cas d'évoquer ces questions.

Sur l'âge, je vous ai dit ce qu'il en était ma position est conforme à ce qui a été décidé jusqu'à présent. La réflexion doit être menée, je ne sais pas ce que le législateur retiendra, je n'ai pas de position préétablie.

S'agissant du don d'ovocytes, la loi de 2004 et les textes successifs ne doivent pas maintenir le principe du don, cette espèce d'échange qui n'est que de la fausse générosité, ni la condition médicale d'infertilité. J'ai beaucoup participé à ces débats au début des années 1990. J'étais porte-parole de mon groupe pour la discussion du premier projet de loi, qui s'est arrêté en première lecture, en 1992. Si aujourd'hui, nous nous en tenions à la condition médicale, nous ferions le débat tel qu'il a été fait au début des années quatre-vingt-dix. Sur ce sujet nouveau, je pense que nous devons adopter des dispositions qui ne prévoient pas de condition médicale.

J'ai eu l'occasion de prendre une décision ponctuelle, il y a trois ans, sur la demande d'une personne trans-identitaire qui avait demandé la conservation de son sperme pour pouvoir mener des projets ultérieurement. Après avoir pris beaucoup d'avis, notamment de l'académie de médecine, j'avais répondu que rien ne paraissait s'opposer à ce que le CECOS accepte la demande de cette personne. Je pense qu'il faut considérer la conservation des ovocytes dans le même esprit.

L'audition s'achève à douze heures quinze.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du Mardi 9 octobre 2018 à 10 h 45

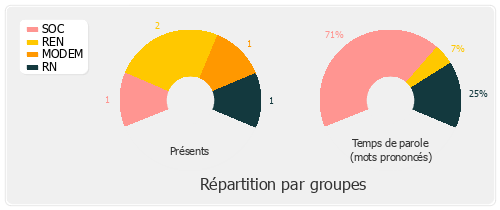

Présents. – M. Xavier Breton, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Patrick Hetzel, Mme Caroline Janvier, Mme Brigitte Liso, M. Jean François Mbaye, M. Alain Ramadier, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Annie Vidal

Excusée. – Mme Bérengère Poletti